Долгоруковы в Никольско-Архангельском

Долгоруковы оставили заметный след в истории Никольско-Архангельского. При них на речке Серебрянке появляются плотины, строятся мельницы, первые каналы. В 1676-1677 годах, именно при Юрии Алексеевиче Долгоруковом, в селе взамен обветшавшей была построена новая деревянная церковь Архангела Михаила.

При них на речке Серебрянке появляются плотины, строятся мельницы, первые каналы. В 1676-1677 годах, при Юрии Алексеевиче Долгоруковом, в селе взамен обветшавшей была построена новая деревянная церковь Архангела Михаила. Князь Юрий Алексеевич Долгоруков распоряжается оборудовать на речке Серебрянке пруды, «охватившие» с трех сторон церковь Архангела Михаила, впоследствии получившие название Церковных. С этого момента село получает название Архангельского.

Примерно в это же время, то есть в конце XVII-го века князь Юрий Алексеевич Долгоруков распоряжается оборудовать на речке Серебрянке пруды, «охватившие» с трёх сторон церковь Архангела Михаила, впоследствии получившие название Церковных. Именно с этого момента село получает название Архангельского.

О знаменитых салтыковских прудах знают далеко за пределами Москвы и Подмосковья – их называют жемчужиной Балашихи.

Первые пруды здесь стали создавать с 1651 года, когда владельцами села Никольское стали князья Долгоруковы. Впервые они упоминаются в Отказной книге 17-го века. А уже в начале 18-го века появилась водная система из 13 каскадных прудов и каналов, а также плотин, шлюзов и мостиков.

Три верхних пруда, называвшиеся Церковными, как бы опоясывали с трех сторон Церковь Михаила Архангела. Ниже по течению Чечеры располагался Крестьянский пруд, примыкавший к селу Никольскому. Но самым большим прудом в системе являлся Серебряный, ширина которого в некоторых местах доходила до 100 метров, а длина до 400 метров.

Этот пруд был обсажен серебристыми тополями, отчего и получил своё название. Посередине водоёма с искусственными берегами был арочный мост, соединявший лесную дорогу с селом Никольским (сейчас микрорайон Никольско-Архангельское). Глубина пруда — от 2 до 5 метров, ширина в некоторых местах доходила до 100 метров, длина — 400 метров.

Золотой пруд получил свое название от дна, выложенного камнем золотистого цвета. Когда-то здесь стояла арка на колоннах, украшенная керамикой. Здесь были купальни князей Долгоруких и Салтыковых.

Но самым красивым из прудов Салтыковки Жёлтый пруд, который ранее ещё называли Роскошным. Дно Жёлтого пруда покрывал жёлтый песок, что и дало пруду его название. Берега пруда были укреплены дубовыми бревнами и выложены камнем. Плотина между Желтым и Княжьим прудами имела кирпичную кладку с арочным мостом.

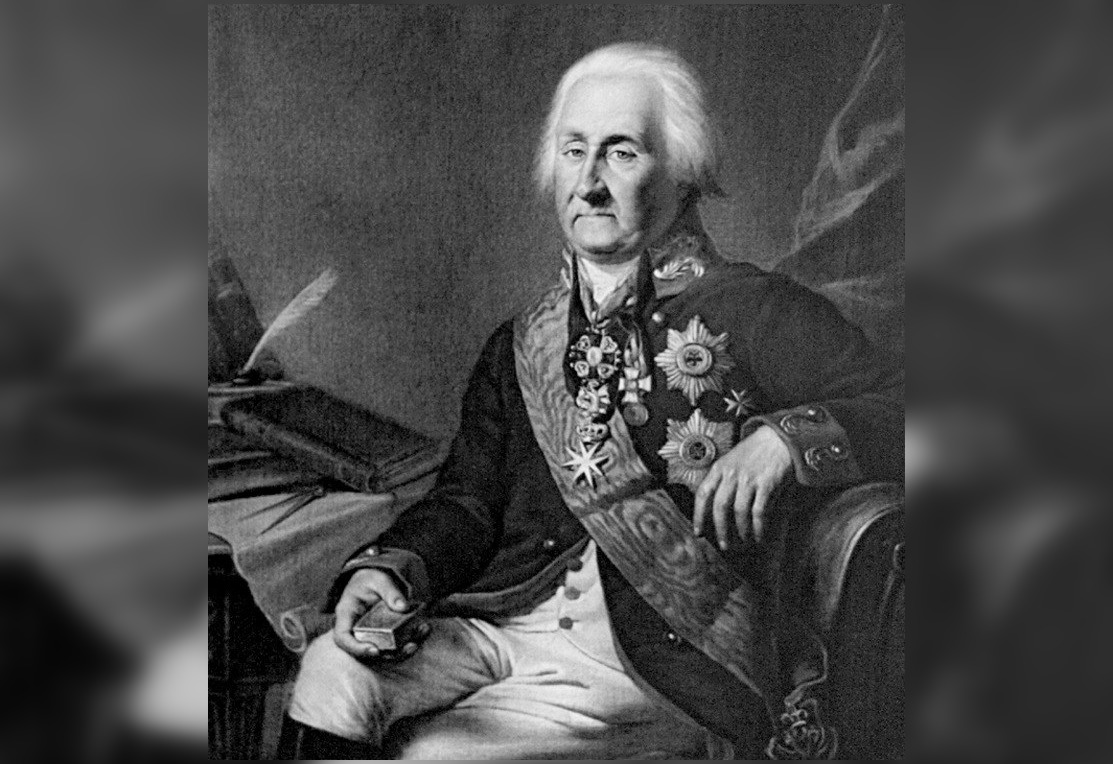

Владелец здешних мест генерал-губернатор Москвы Юрий Владимирович Долгоруков подолгу жил в Никольско-Архангельском и очень любил покуролесить в компании именитых гостей и часто над ними подшучивал. Рассказывали, что вместо того, чтобы отправить их на литургию в церковь на отличных лошадях он сажал их в лодки и отправлял по каналам и шлюзам между знаменитыми прудами, дабы те насладились местными красотами.

С 50-е 18-го века Никольским (Архангельским) владел князь Владимир Петрович Долгоруков. Он родился в 1799 году. К 1741 году был полковником Рижского полка, а в 1842 году стал вице-губернатором Риги, а вскоре генерал-майором. Именно он, будучи рижским вице-губернатором, встречал 13 сентября 1744 года перед Ригой принцессу Софию (будущею Екатерину II) и её мать Иоганну Елизавету Гольштейн-Готторпскую. В 1755 году произведён в генерал-поручики, а в 1758 году стал губернатором Риги. Современники отмечали его, как человека умного, но гордого и сурового.

После смерти В.П. Долгорукова в 1761 году село переходит к его сыновьям Юрию и Василию. Первый из братьев и обратился к митрополиту Платону, возглавлявшему в то время Московскую епархию, с просьбой о строительстве новой каменной церкви. Старая простояла до 1770 года, пока не погибла от пожара – в нее попала молния. Кстати, за десять лет до того, в 1760 году, огонь не пощадил и соседнюю деревянную церковь в честь святителя Николая Чудотворца. Однако, митрополит Платон не поддержал тогда князя Юрия, поэтому в 1767 году приход села Никольского был соединен с Архангельским приходом и стал именоваться Никольским-Архангельским.

К тому времени, как свидетельствует акт межевой канцелярии от 1768-го года, у князей Василия и Юрия Долгорукова в Никольском и окрестностях было 115 десятин (гектаров) пашенной земли, дровяного леса – 281 десятина.

Князь Юрий в то время числился в лейб-гвардии Преображенском полку. Как и многие его современники той поры был он человеком азартным и рисковым, с задатками авантюриста. А многие его подвиги сопоставимы разве что с похождениями знаменитого барона Мюнхгаузена, с учетом того, что у Долгорукова они были не вымышленные, а самые что ни на есть настоящие. О них Юрий Владимирович подробно рассказал в своих увлекательнейших воспоминаниях, опубликованных в журнале «Отечественные записки» за 1840 год.

Старший брат Юрия Василий родился в 1738 году и прожил всего 44 года. Детей у него не было. Поэтому все наследство перешло к брату.

Как свидетельствует хроника, к началу XIX-го века Долгоруковы обжились в Никольском неплохо. Все окрестные поля приносили небогатый, но все же урожай, в селе были кирпичный завод, собственные кузня и мельница. Это и неудивительно – Долгоруковы относились к домоседам и любили, чтобы у них было все под рукой. Кстати, следующие владельцы Никольского — Салтыковы почти не поменяли уклад – жизнь в селе шла по-прежнему неторопливо и домовито.

К сожалению, большинство построек до наших времен не сохранилось. Оранжерея, конный и скотный дворы, баня, мельница и винный завод были разрушены. К началу XX-го века остался лишь так называемый «Белый дом» постройки XVIII-го века, в котором проживал управляющий имением. Впоследствии его использовали под гимназию.

Алексей Галанин

Комментарии: